QNAP TS-464の管理画面が重いので、メモリ増設でサクサクにしたいと考えていました。

メモリが16GBもあれば正直パソコンとほぼ変わりませんし、これならDockerとか動作させて、開発サーバーとしても使えますしね。

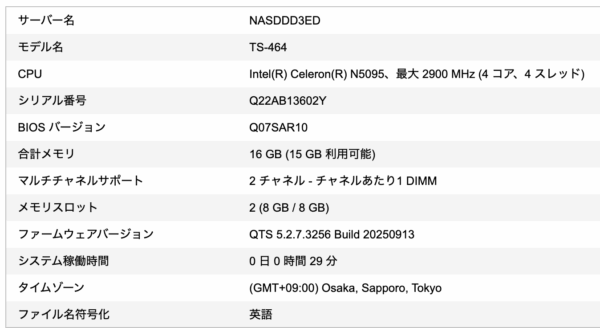

本記事ではCrucialのDDR4 SO-DIMM 8GB×2を実機に取り付けた手順、認識結果、体感の変化、そして速度を上げたい場合はSSDキャッシュが必要という結論までをまとめます。

初めての増設でも迷わない差し込みのコツや、実測から分かった「速くなる部分・変わらない部分」をハッキリ理解できます。

TS-464が受け付けるメモリと今回の構成

TS-464のメモリは4GBモデルと8GBモデルがあるのですが、DDR4 SO-DIMMのスロットとしては2つあるので、最大16GBまでが増設できるようになっています。

ただ他の方の実績を見る限り、メモリについては32GB も認識したや、相性の悪いメモリの場合は、挿してもそもそもメモリを認識しなかったなどがあるので注意が必要です。

今回は、他の方でも実績がありそうな。Crucial製 DDR4-3200 8GB×2(計16GB)で増設してみることにしました。

今回は初めてAliExpressで中国から輸入してみました

作業前の準備と注意点

電源をシャットダウンし、ACケーブルを抜いて数分放電してから作業します。

静電気対策として金属に触れる、またはリストストラップを使用してください。

必要な工具はプラスドライバーとライト程度で、内部のホコリはエアダスターで軽く除去しました。

念のためQTSの設定バックアップを取得しておくと安心です。

分解と取り付け手順:3ステップで完了

ステップ1:内部にアクセスする

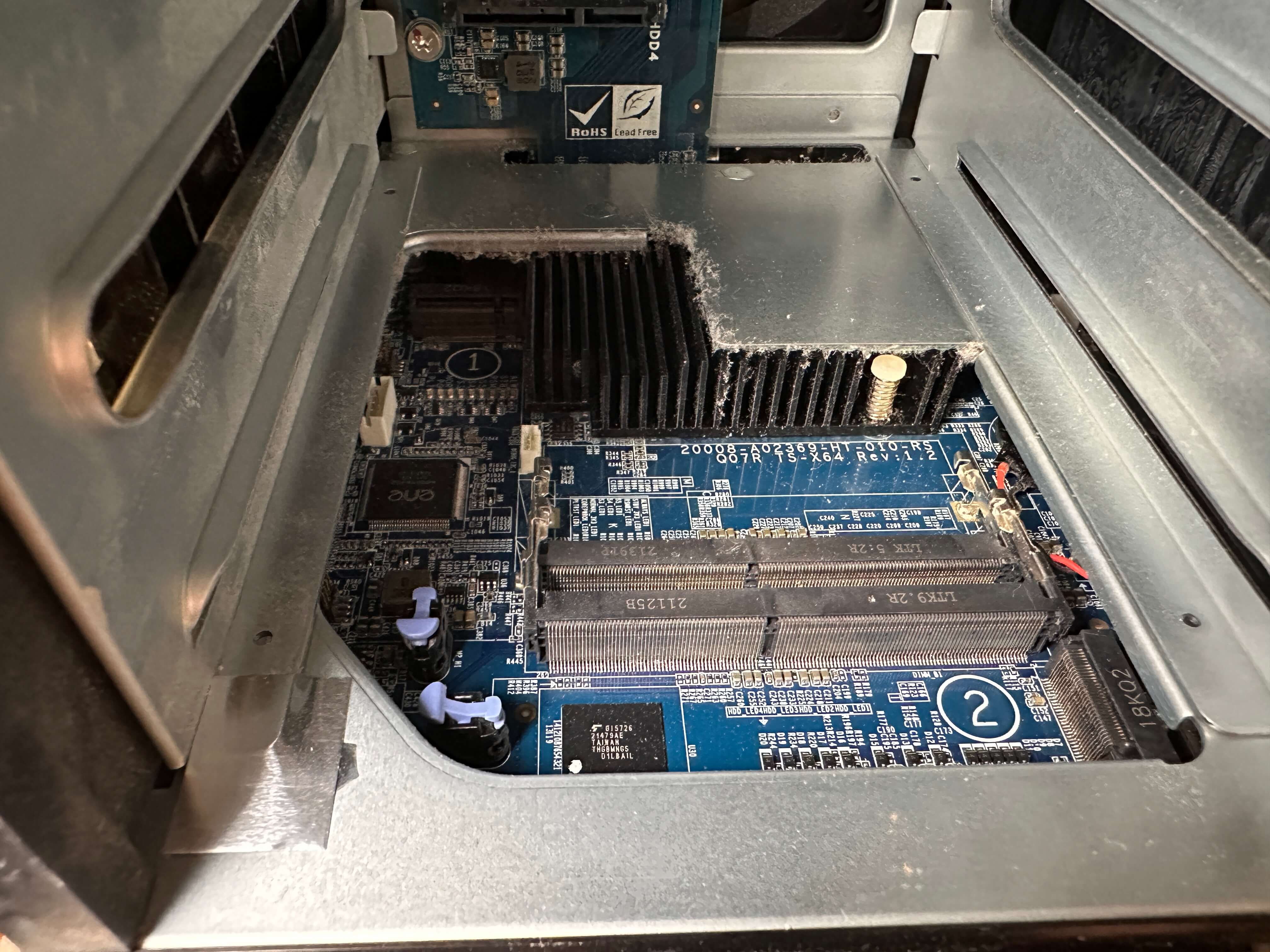

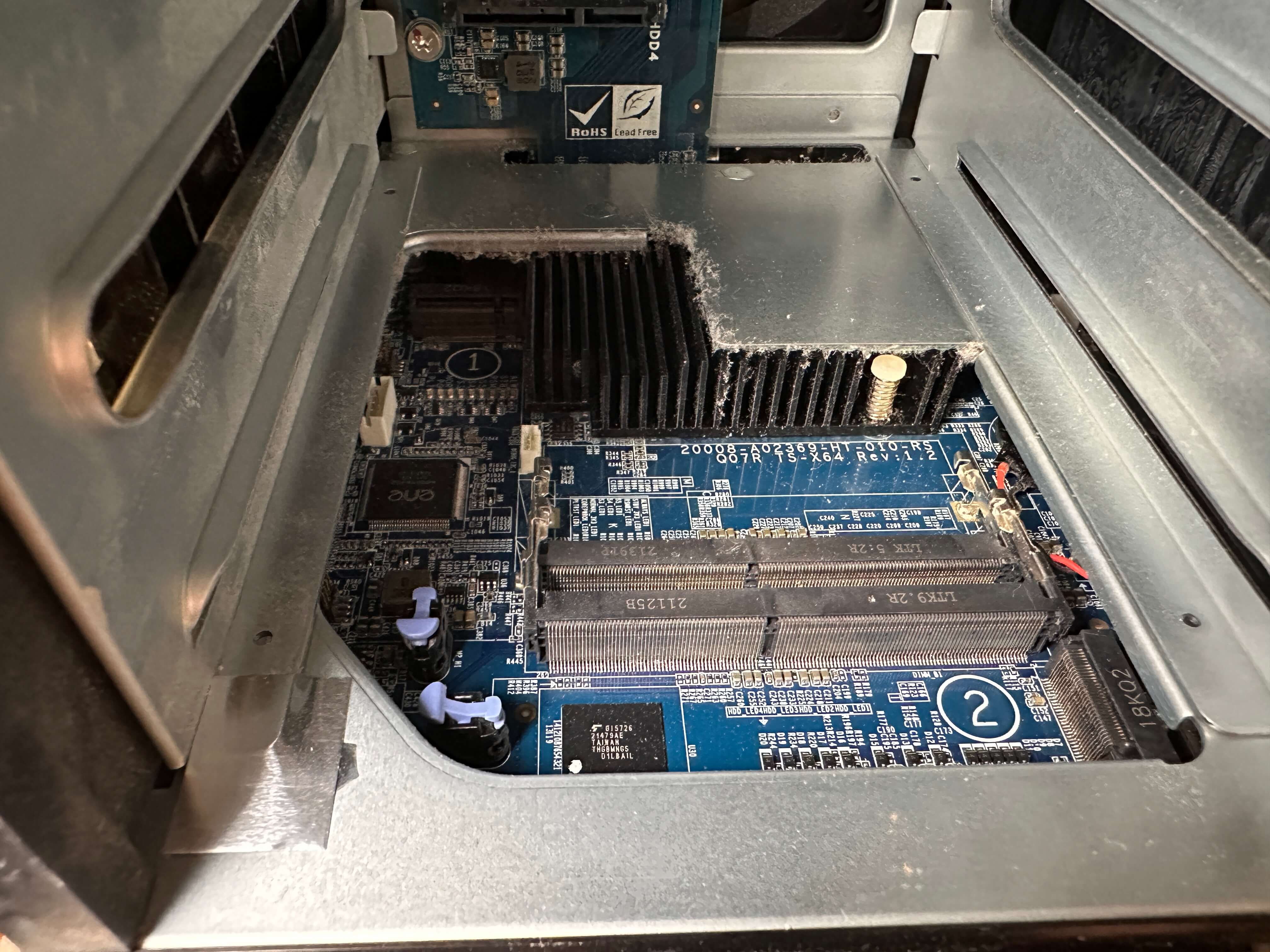

ドライブベイカバーを外し、ベイ側から筐体右奥を見るとメモリスロットが見えます。

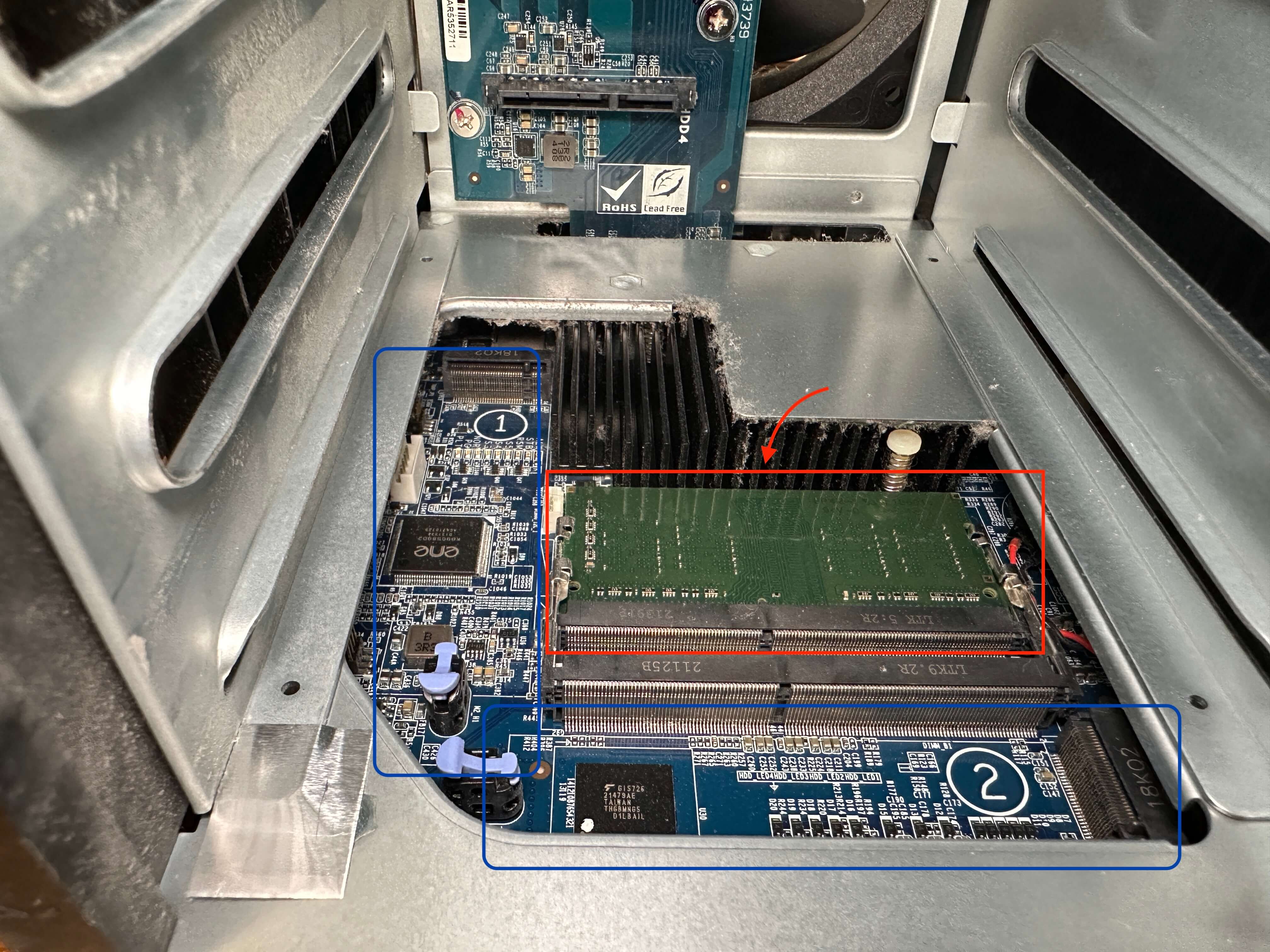

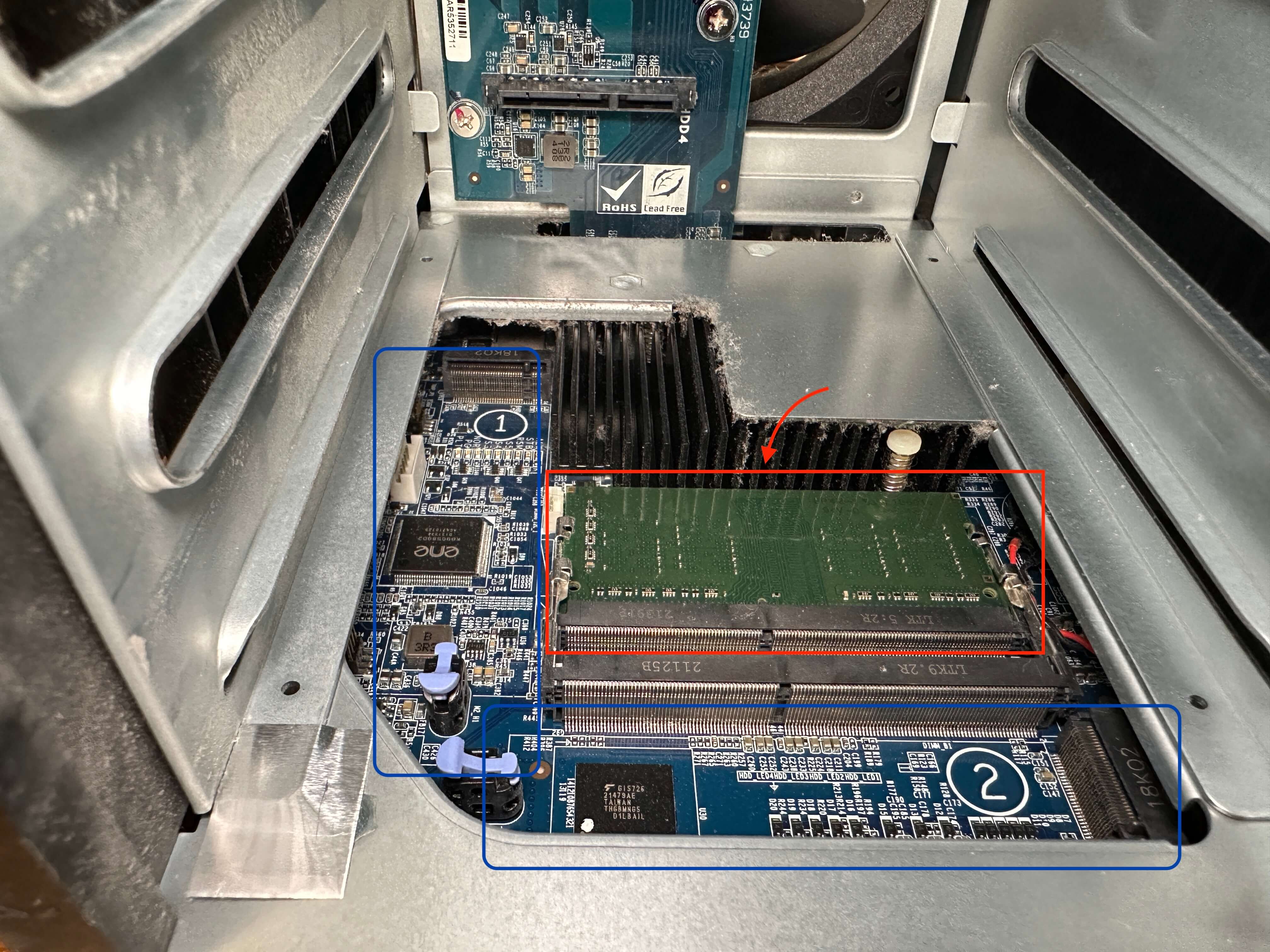

ヒートシンクの手前に2本のSO-DIMMスロットが並んでおり、青枠で囲っているところがM2スロットなので、今回交換するのは赤枠のメモリスロットになります。

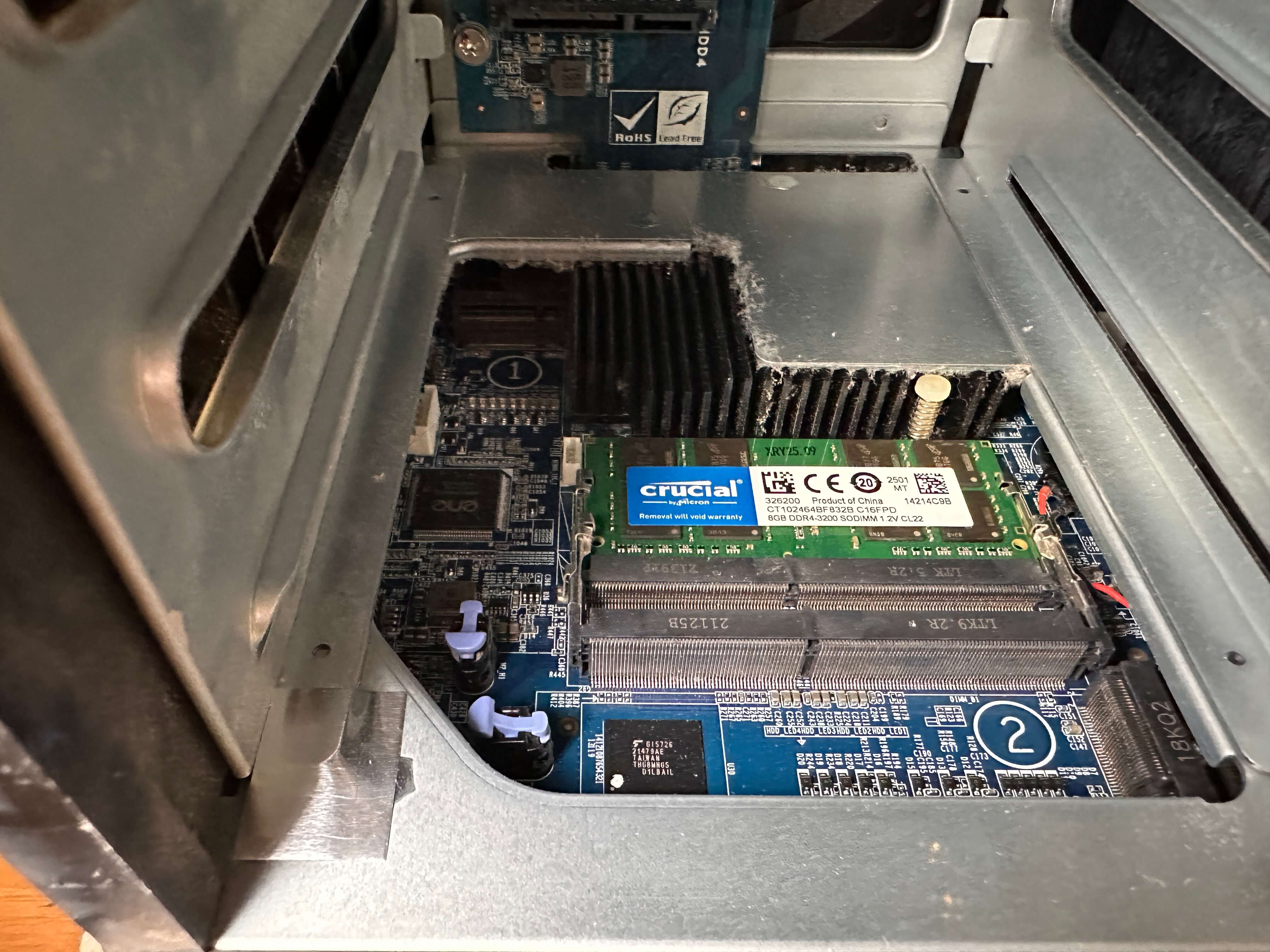

標準で入っていたのは、ADATAの4GBメモリですね。

ADATAは安いんですが、正直あまり個人的にはあんまり好きじゃないですね。

以前SDカードがすぐ壊れた記憶が・・・

ステップ2:モジュールを斜めに差し込む

モジュールの切り欠きとスロットの突起の向きを合わせ、約30度の角度で奥まで差し込みます。

左右の金属ラッチに干渉しない位置まで押し込めたら、基板を水平に倒して「カチッ」とラッチがはまるまで押さえます。

力任せに押さず、入りが渋いときは角度と向きをもう一度確認します。

ステップ3:2枚構成のコツ

2枚差しの場合は奥のスロット1から先に装着すると作業しやすいです。

2枚とも端までしっかり差さっていないと片側だけ未認識になるので、ラッチが確実に閉じているかを指で確認します。

起動と認識チェック:最初は時間がかかる場合あり

初回起動時はメモリトレーニングのため、普段よりPOSTに時間がかかることがあります。

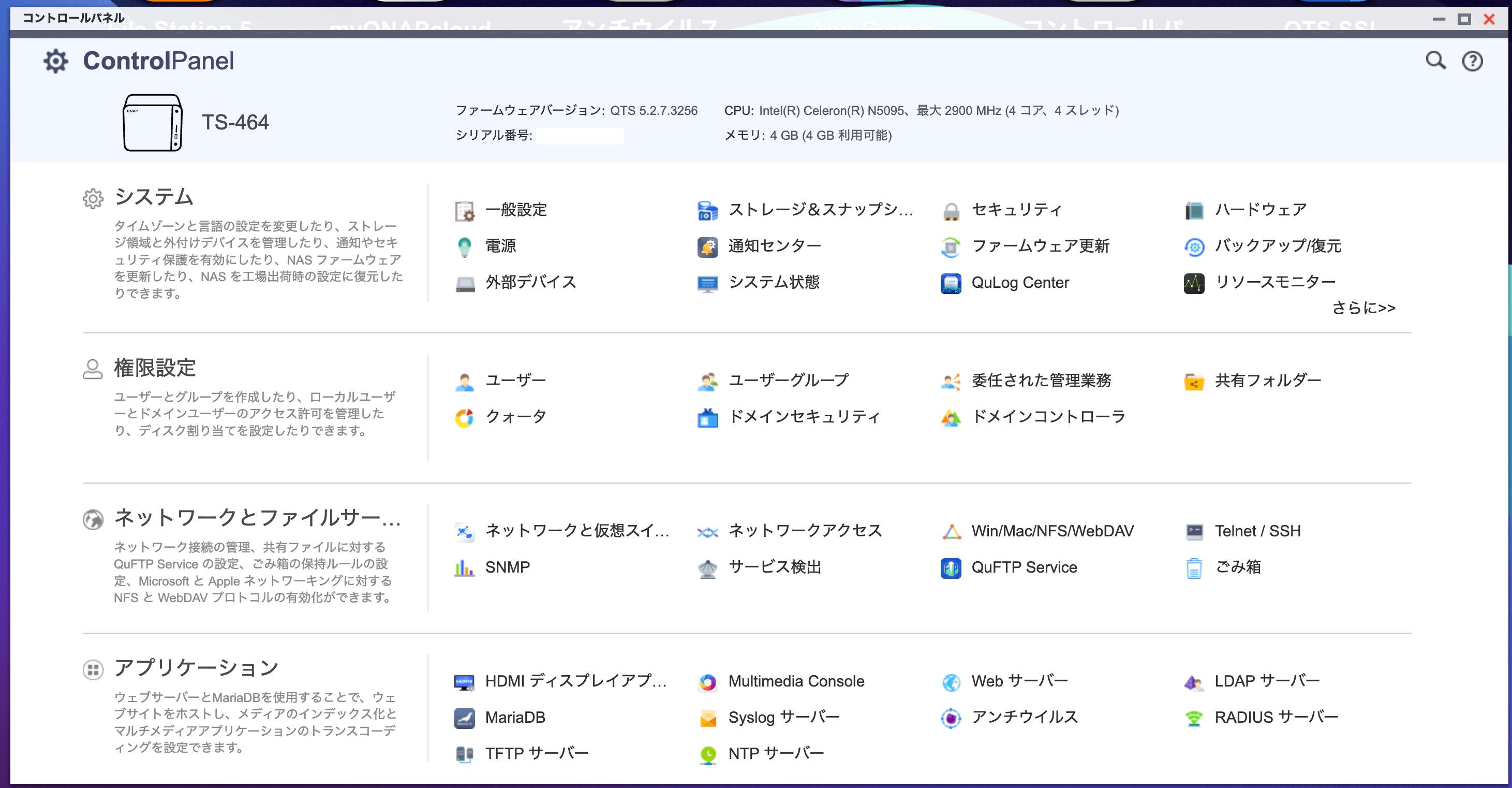

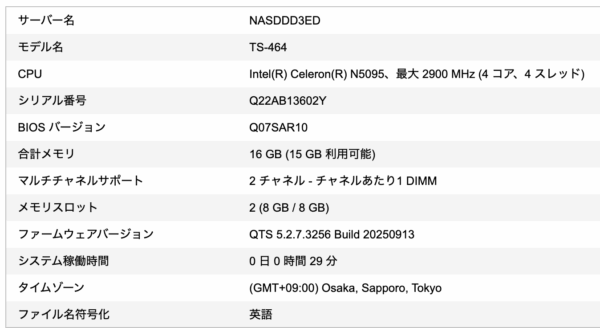

QTSへログインし、システム情報のメモリ項目で合計16GBと表示されていればOKです。

もし容量が片側分しか表示されない場合は、1枚ずつ起動してスロットとモジュールを切り分けてください。

実測レビュー:UIは爆速、HDDの読み込み速度は据え置き

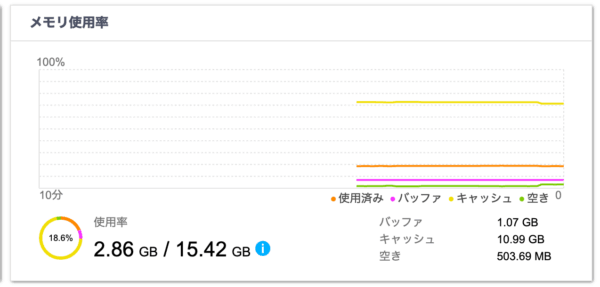

まず体感として、管理画面の遷移やアプリ起動は明らかに速くなりました。

同時に動く常駐サービスやアプリの余裕が生まれ、カクつきが減ったのが分かります。

少し重めのファイルを書き込んでいるときのメモリ使用量を見たら、3GB近くにはなっていましたが、UI操作についてはサクサクで何も問題ない感じです。

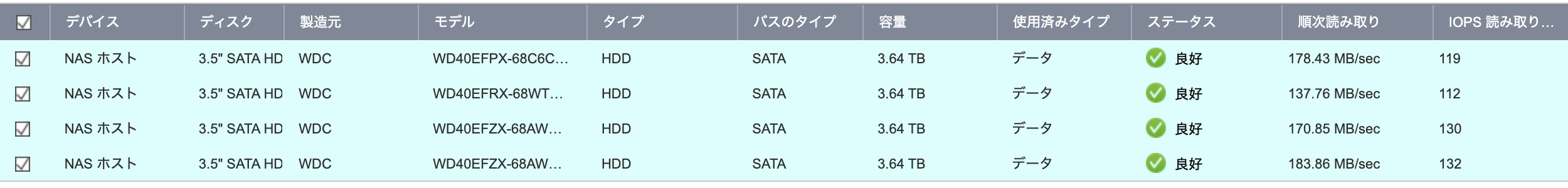

一方で、HDDのシーケンシャル読み込み速度やIOPSはほぼ変化がありませんでした。

あれ?

ほとんど変わらない

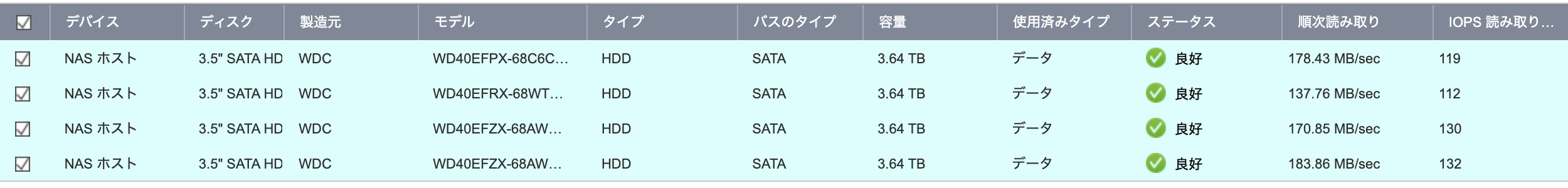

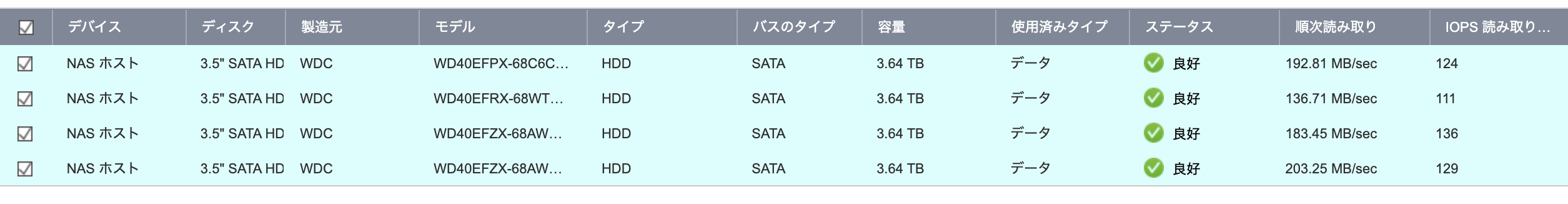

ベンチマーク結果はビフォーアフターともに読み込みが約138〜188MB/sの範囲で推移し、統計的に大差は出ませんでした。

※2.5GbEポートを使っていますが、PCはWi-Fi6での接続になっています。

理由はシンプルで、NASのファイル転送はストレージI/O(HDDやネットワーク)が主なボトルネックになるためです。

メモリ増設で速くなるのは主にOSやアプリの動作で、ディスク読み込み自体のスループットは改善しません。

また他社のNAS、例えばUGREEN社のNASに関しては、メモリキャッシュという機能があるため、大容量のメモリをつけることで、それ自体がキャッシュとしても動作するため、メモリを増設するだけで読み込み書き込み速度が上がるということです。

一方で、QNAPの場合はメモリキャッシュはなく(OSレベルはあるが読み込み書き込みには影響していない)、SSDキャッシュ機能しかないので、メモリ増設単体では読み込み書き込み速度には直結しなかったということのようです。

もっと速くしたいなら:M.2 SSDキャッシュの導入を検討

読み込み速度そのものを上げたい場合は、TS-464のM.2スロットにSSDキャッシュを設定するのが近道です。

同じファイルや小さなメタデータを繰り返し参照するワークロードでは、読み込みキャッシュのヒット率が上がり体感も数値も改善します。

書き込みキャッシュはパフォーマンスに効きますが、停電時などのリスク対策が必要なのでUPSの併用をおすすめします。

結論として、UIの快適化=メモリ増設、転送速度の底上げ=SSDキャッシュという役割分担が最も合理的でした。

まとめ:やってよかった点と次の一手

Crucial 8GB×2の増設で合計16GBになり、管理画面へのアクセスは爆速化しました。

ただしHDDの読み込み速度は特に変化なしで、これはQTSにメモリキャッシュ機能がないためストレージI/Oが頭打ちになるからです。

そのため転送速度を上げたいならM.2 SSDキャッシュの導入が必要、というのが最終結論です。

購入時のレビューや初期セットアップの詳しい話は、過去記事も参考にどうぞ。

コメント