家電のスマート化は便利でも、毎回スマホを開くのは地味に手間だ。

とくに寝室や玄関は「いま触りたい」が起きやすいのに、据え置き型のHub 3は電源ケーブルの都合で置き場所が限られる。

確かにEcho ShowやGoogleホームデバイスのようなモニターのついたホームタブレットであれば、いつでも簡単に操作できるとも考えられるが、実際に使ってみると声で操作するよりも、ワンボタンで操作できるほうが圧倒に楽。

我が家でもSwitchBot Hub3を書斎のワークデスクに設置してあるのですが、照明やエアコンなどをすぐに操作できるのは本当に便利だと感じていたのですが、一方で電源ケーブルがあるせいで設置場所に制約があるというのが悩ましいところでした。

そこで登場したのが電池式で壁にも貼れるSwitchBot温湿度パネル。

まさにHub3の良いところを残しつつ、使い勝手の良さを向上させた製品なんじゃないかと。

今回ひと足先に実機を試す機会を得たので、Hub 3との違いや使い勝手、導入時に感じた注意点までをレビューしていこうと思います。

SwitchBot温湿度パネルとは?基本情報と位置付け

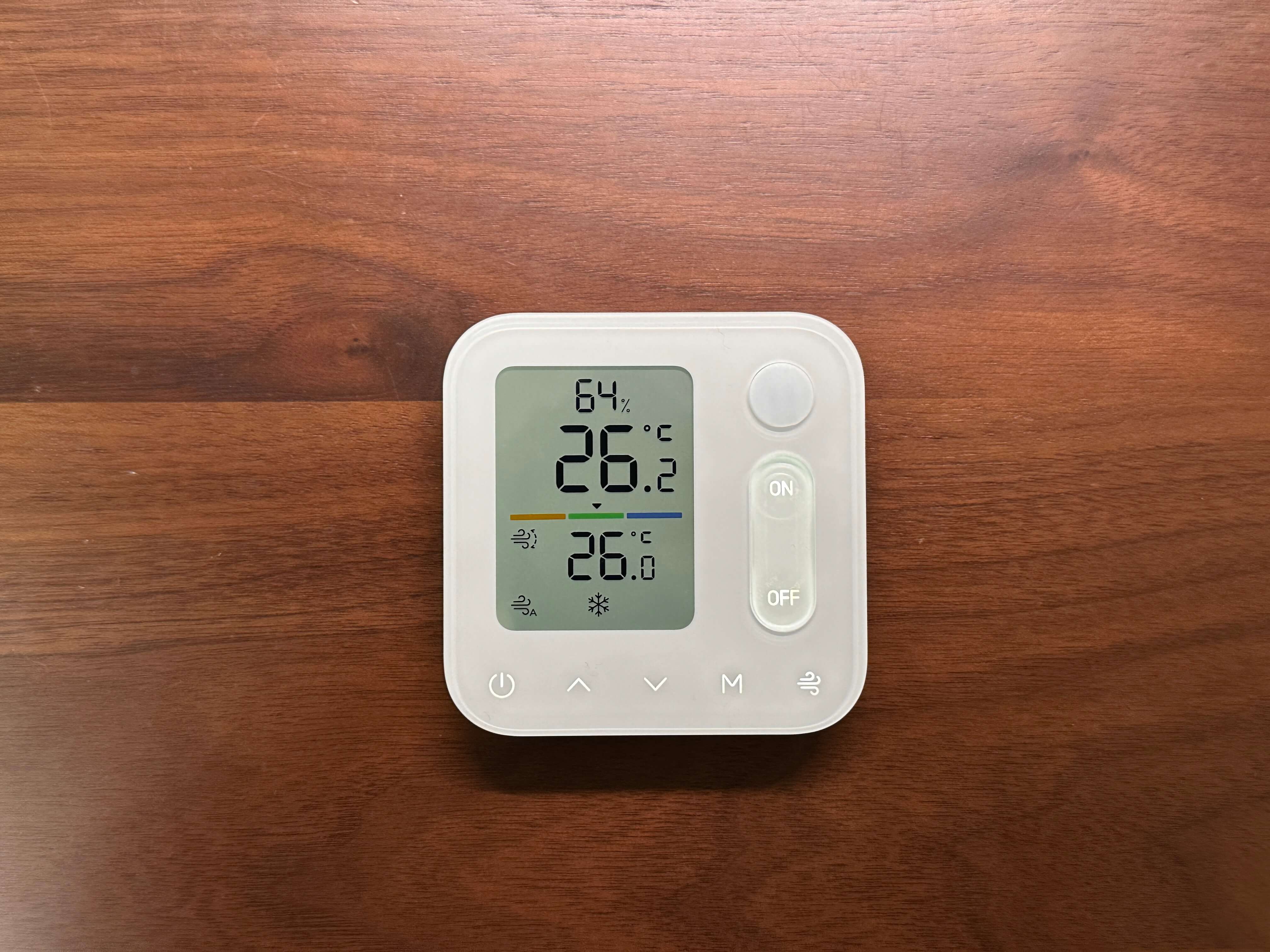

温湿度の表示・記録、エアコンや赤外線家電の操作、シーンのワンタッチ起動、センサー連動までを一台にまとめた“触れるコントロールパネル”だ。

さらに着目すべきポイントは、電池式でケーブルの取り回し不要で、部屋のどこにでも設置できる点だ。配線不要なので、寝室や玄関、デスク脇など「触りたい場所」に自由に置いたり貼ったりできる。

据え置き前提のHub 3と比べると、同等の“直感操作”をもっと自由に持ち出せるのが最大の違いだ。

操作性レビュー|家族が“今の状態”を一目で把握

実機を部屋の動線の中心部分に設置し、家族の最初のひと言は「いま何度にしてあるか、ひと目でわかるね」だった。

室温と設定温度が並んで表示され、風量・風向・モードもアイコンで迷わない。

温湿度計は便利だけど、「見ることしかできない」から更に進化している印象

リモコン探し→小さな液晶を覗く→押し間違える、というストレスが消え、見たまま押すだけに変わる。

スマホ操作の「ロック解除→アプリ起動→デバイス選択→操作」と比べ、操作までの距離が圧倒的に短い。

寝室で大活躍!ワンタッチで照明とエアコンを一括操作

我が家では寝室の出入口付近に貼り付け、就寝前に「照明オフ+エアコン設定」をワンタッチ化した。

寝室に入る前に「あ、照明…」「設定温度…」と、リモコンの場所まで戻ることがなくなり、寝る前の数分がまるっと快適になった。

外出や帰宅、映画鑑賞などのシーンも登録すれば、スマホを取り出さずに複数家電をまとめて呼び出せる。

Hub 3でも同様の自動化は可能だが、寝室はケーブルの取り回しや電源タップの空きが壁になりやすい。

電池式で“触る場所に貼れる”パネルは、この点で体験差がはっきり出る。

センサーこそ、スマートホームの肝

センサー連動のリアル体験|暗くなったら自動で生活が整う

温度・湿度・照度・人感をトリガーに、エアコン・照明・カーテンを自動で最適化できる。

夕方に外が暗くなるとカーテンが閉まり、照明がふっと点灯する。

自分で操作する前に部屋が整うので、仕事や家事の流れを切らずに済む。

不在検知で冷暖房を自動オフにすればつけっぱなしのムダも防げ、生活のリズムが省エネ寄りに自然と矯正される。

データでわかる“使いすぎ”|電気代のムダが数字で見える

アプリでは温湿度の変化を日・週・月・年単位で記録できる。

「なんとなく暑い/寒い」から「数字で判断」へ。

家族間でも根拠を持って話せるので、ルール作りがスムーズになった。

もちろんこの温度・湿度をトリガーにして、オートメーションを作ることだって可能。

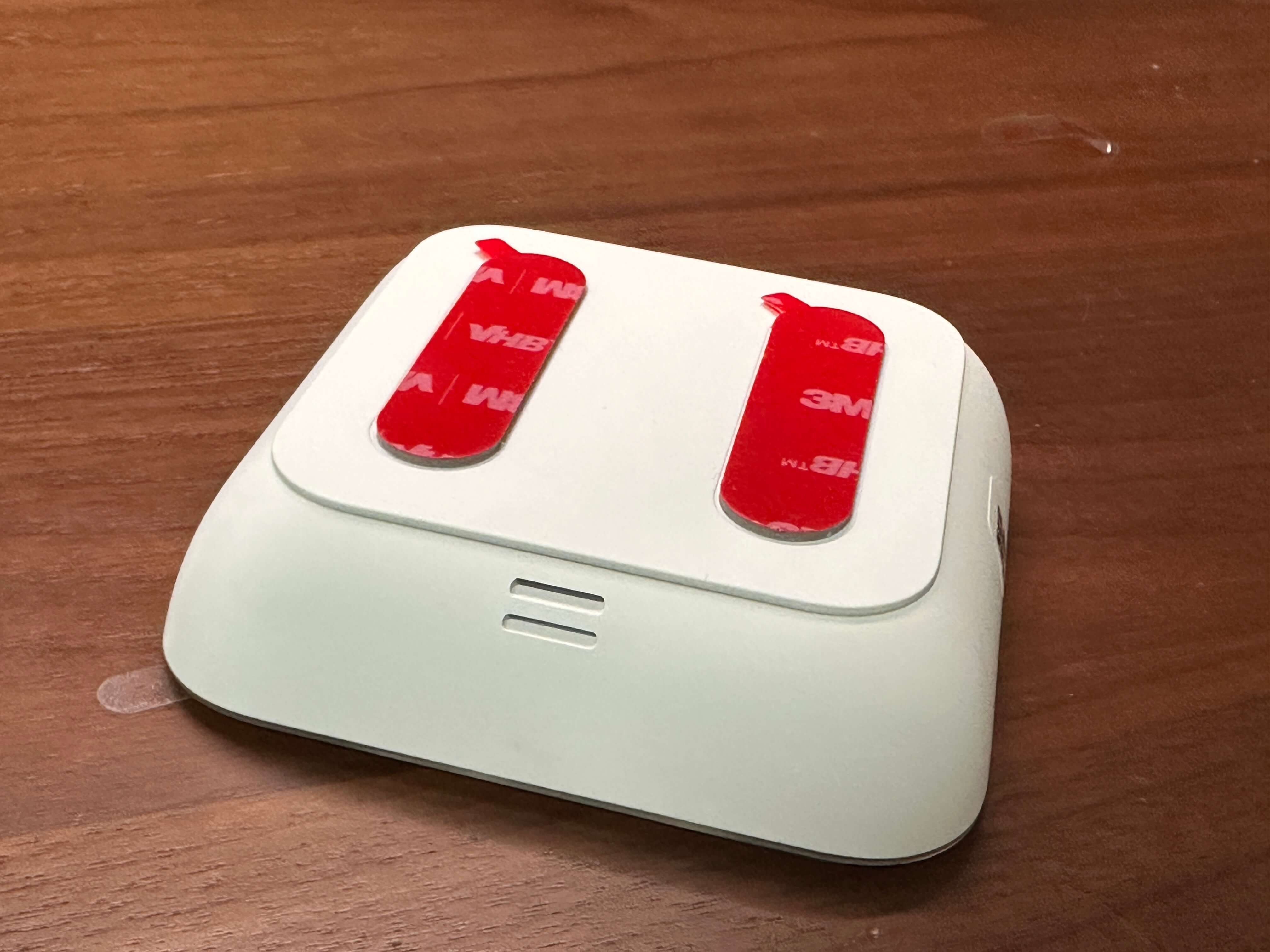

設置と使い勝手|電池式の自由、テープ固定の注意点

配線不要で、付属の強力な両面テープで簡単設置できる。

ただし本体はある程度の重量があるため、テープ選びや貼り付け面には注意したい。

賃貸やデリケートな壁紙では損傷の可能性があるので、下地がしっかりした面やマグネットベース、石こうボード用フックなど非破壊の固定も検討したい。

単4電池4本で約1年の駆動が目安。交換は背面カバーを外して数十秒で完了する。

Hub 3とどう違う?据え置きの“中枢”か、壁に貼る“導線デバイス”か

Hub 3はUSB-C給電の据え置き型で、ディスプレイや物理操作、豊富なセンサーを備えた家の中枢だ。

電源さえ確保できれば安定し、常時表示と大きな操作面でリビングなどの各部屋の入り口部分に最適。これ一つで、部屋の温湿度、照明、エアコンを全て操作できるので、まさに各部屋に1台設置するとスマートホームの操作性がグッと上がること間違いなし。

もちろん照明もエアコンも全部SwitchBotから操作できることが前提だけどね

温湿度パネルは機能の重なりが多いが、電池式で設置の自由度が段違い。

通るたびに触れる位置に貼れるため、結果的に「使われる頻度」を押し上げる。

筆者の結論は、リビングはHub 3、寝室や玄関、書斎のデスク脇には温湿度パネルという住み分けだ。

デメリットと注意点

電池交換の手間

電池寿命は約12か月とされていますが、それでも年1回の交換は必須。

スマートホーム製品に慣れていると「電源不要の無限稼働」に甘えがちなので、バッテリー残量を気にするのは少し煩わしく感じます。

重量×両面テープの壁紙リスク

ある程度重量があるため、しっかりとした両面テープが付属しています。

しかし「壁紙に貼る」=「はがす時のダメージリスク」は避けられません。設置場所を慎重に決める必要があります。

エアコン操作にはハブが必須

最重要の注意点として、温湿度パネル単体ではエアコンを操作できず、必ずHubシリーズが必要です。

赤外線操作やMatter接続はSwitchBotハブ(Hub Mini/Hub 2/Hub 3など)を経由して初めて実現する。

さらに「1パネル=1エアコン」の縛りがあるため、複数エアコンをまとめて操作したい場合は複数台の導入を検討する必要があります。購入前に必ず押さえておきたいポイントです。

複数のエアコンをパネルで切り替えたい場合は、部屋ごとにパネルを分けるか、シーン/自動化側で工夫する設計が現実的となる。

SwitchBot Hubシリーズとの比較|住み分け表

| 項目 | 温湿度管理パネル (今回レビュー) | ハブ3 | 温湿度計 プロ |

|---|---|---|---|

| 製品画像 |   |   | |

| 価格帯 | 16,980 円 | 3,480 円 | |

| 電源方式 | 単4電池×4 | USB-C給電(常時電源必須) | 単3電池×2 |

| 温湿度計測 | (表示+記録対応) | (内蔵センサー) | 高精度、グラフ・予報対応) |

| 赤外線リモコン機能 | (ハブ必須。直接は不可) | (赤外線送信可能) | |

| 人感センサー | (内蔵) | (内蔵) | |

| 照度センサー | |||

| シーン/自動化対応 | (アプリで条件設定可能、Hub必須で赤外線連携) | (最強。複数条件組み合わせ可) | (一部。主に通知・可視化用途) |

| 特徴 | 壁貼り可・電池駆動・物理ボタンで誰でも操作 | リビング中枢に最適。多機能ハブ | 精密な温湿度表示専用。家電制御不可 |

| 向いている場所 | 寝室・玄関・通路など導線上 | リビングや書斎 | 子供部屋、寝室、植物管理など |

結論|代替ではなく補完。リビングはHub 3、寝室や玄関は温湿度パネル

- これ一台で温湿度、照明、エアコンが操作可能

- 電池式で家中どこにでも設置できる

- エアコン1台につき温湿度計パネル1台

- Hub 3:家の「頭脳」としてリビングに据える。自動化と統合管理の要。

- 温湿度管理パネル:生活導線に「手触りの操作」を加える。寝室や玄関に貼ると真価を発揮。

つまり、「リビングはHub 3、寝室や玄関は温湿度管理パネル」という住み分けが、最も快適で無駄のない構成だと感じました。

温湿度パネルはHub 3の長所である“直感操作”を、壁や好きな場所へ拡張するデバイスだ。

家の中枢はHub 3に任せ、導線上のよく触る場所にはパネルを貼る。

この二刀流にすると、スマートホームが「思い出したときに触るもの」から「通るたびに自然と使うもの」へ変わっていく。

価格と手間を考えても、寝室と玄関の二か所だけでも体験の満足度は大きく跳ね上がるはずだ。

コメント